정철의 미인 시리즈 2탄 '속미인곡'을 설명드리겠습니다. 1탄은 '사미인곡'입니다. 정철이 '사미인곡'을 쓰고 엄청 난 호평을 받게 되자, 그 속편을 쓴 것이 속미인곡입니다. 제목부터 후속작이라는 의미가 들어가 있지요.

이 작품들에서 미인은 표면적으로는 아름다운 사람이라는 뜻이지만, 사실은 가장 아름다운 존재로 느껴지는 소중한 존재, 즉, 임금을 의미합니다.

실제 작가인 정철은 남성이지만, 작품에서는 여성적 화자로 설정하여 한 여성이 연인에 대한 사랑을 고백하는 형식으로 작품을 쓴 것이지요.

남녀 간의 사랑은 시대를 초월하여 인류 전체에 보편적인 주제입니다.

과거에도 그랬고, 현재도 그러하며 미래에도 그렇겠지요.

따라서 이러한 형식을 통해서 자신의 정서를 효과적으로 전달하고 독자의 깊은 공감도 유도하고 있지요.

아무래도 신하가 임금에 대한 변함 없는 충성심을 말하는 것보다는 남녀 간의 사랑을 노래한 작품이 더 관심이 갈 테니까요.

임금에 대한 사랑과 충섬심을 표현하는 작품에 여성적 화자를 설정하여 남녀 간의 사랑을 노래하는 방식을 보이고 있는 작품은 예로부터 많이 있었습니다.

따라서 여성적 화자를 설정하는 이러한 방식은 우리 문학의 전통이라고 할 수 있습니다.

정철의 속미인곡, 연애 편지의 형식을 사용한 임금에 대한 충정

이번 시간에 분석할 문학 작품은 정철의 '속미인곡'입니다. 화자 자신을 여성으로 설정하고 임금을 사랑하는 연인으로 설정하여 마치 연애 편지와 같이 쓴 작품이지요. 이러한 형식을 통해서 임금에 대한 자신의 충정을 드러내고 있는 작품입니다.

이 작품은 가사 문학 중에 최고 훌륭한 작품으로 꼽히는 작품으로 백미로 불리고 있습니다.

뭐, 우리 문학을 풍요롭게 한 것은 맞으나, 수험생 여러분 입장에서는 정말 힘들게 하는 사람이 정철이고, 또 그의 작품이지요.

그래도 하다보면 쉽습니다.

뭐 솔직히 저도 학교 다닐 때는 뭔 소린지 잘 몰랐던 것도 사실인데, 차분하게 보면 솔직히 현대 시가보다 쉽습니다.

왜냐하면 현대시는 주제가 다양하고 또 표현 방식도 다채롭습니다.

또 대부분의 사람들은 생각조차 해보지 못한 주제들을 다루는 경우들도 많지요.

하지만 고전 시가는 주제가 제한적입니다.

일반적으로 연군지정, 자연 친화적 사상이 대부분이지요.

또한 상징이나 고사도 관습적인 경우가 대부분입니다.

따라서 익숙해지면 고전 시가가 훨씬 쉬운 것이죠.

그럼 해설을 진행하도록 하겠습니다.

이 작품은 임금에 대한 충성심, 즉 연군지정을 여성적 화자를 설정하여 마치 연인에 대한 사랑과 그리움처럼 표현하여, 그 절절하고 간절한 마음을 강조하며, 독자로 하여금 보편적 공감을 자아내게 하는 작품이지요.

중요한 부분을 요약해서 설명을 드리면, 우리 문학에서 최초로 대화체 형식으로 된 작품으로 평가받고 있습니다.

또 우리말 구사가 절묘하다는 평가를 받고 있습니다.

이것을 쉽게 말씀드리면, 다른 작품에 비해 한자어를 적게 썼다는 의미가 되겠습니다.

그리고 속미인곡은 항상 사미인곡과 비교해서 차이점을 분명히 알고 계셔야 합니다.

시험에서 항상 연계해서 나오니까요.

이밖에 자세한 내용은 아래 해설을 참고하시면 될 것 같습니다.

정철, 속미인곡 핵심 정리

· 갈래: 양반 가사, 서정 가사

· 성격: 충신연주지사

· 표현: 대화체, 우리말 구사가 절묘함, 여성적 화자로 설정하여 절실한 정서 전달

· 주제: 연군지정

· 국문학사적 의의

1. 사미인곡과 더불어 가사 문학의 극치를 이룬 작품이다.

2 .우리말의 구사가 절묘하여 문학성이 높다.

3. 대화 형식으로 된 최초의 작품이다.

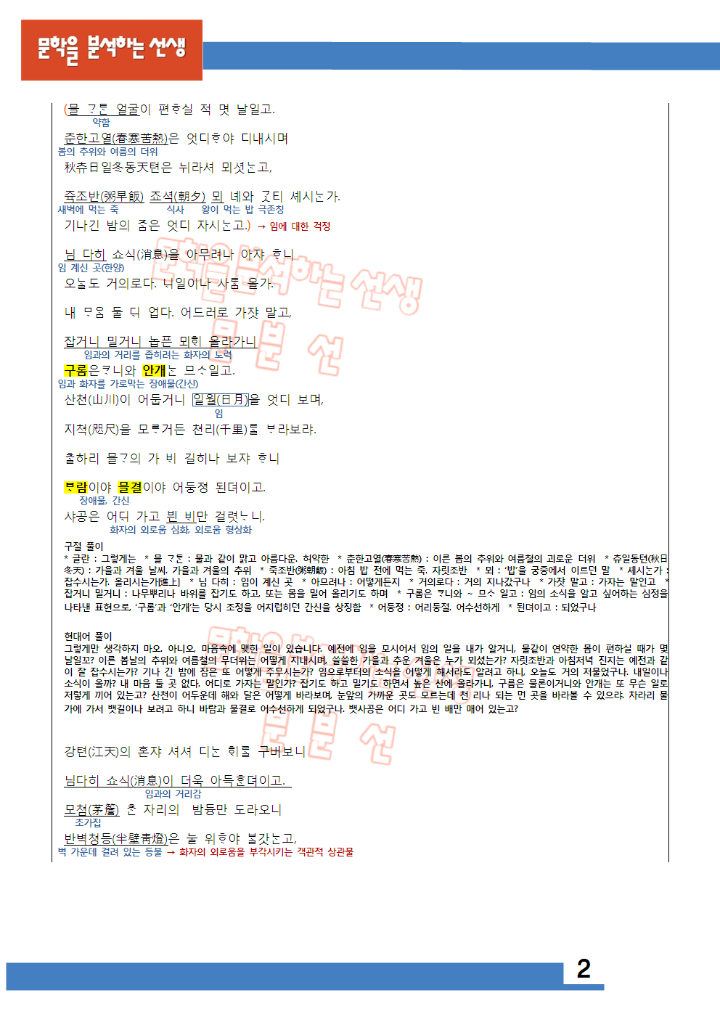

정철, 속미인곡 현대어 풀이

저기 가는 저 부인, 본 듯도 하구나.

임금이 계시는 대궐을 어찌하여 이별하고, 해가 다 져서 저문 날에 누구를 만나러 가시는고?

아, 너로구나. 내 사정 이야기를 들어 보오.

내 모습과 나의 태도가 임께 사랑받을 만한가마는 어쩐지 나를 보시고 너로구나 하고 각별히 여기시기에 나도 임을 믿어 딴생각이 전혀 없어 응석과 아양을 부리며 지나치게 굴었던지 반기시는 얼굴빛이 옛날과 어찌 다르신고?

누워 생각하고 일어나 앉아 생각하니 내 몸의 지은 죄가 산 같이 쌓였으니, 하늘을 원망하며 사람을 탓하랴.

설움에 겨워 옛 일을 풀어 헤아려 보니 이 모든 것이 조물주의 탓이로구나.

그렇게만 생각하지 마오.

마음속에 맺힌 일이 있습니다.

예전에 임을 모시어서 임의 일을 내가 알거니, 물같이 연약한 몸이 편하실 때가 몇 날일꼬?

이른 봄날의 추위와 여름철의 무더위는 어떻게 지내시며, 쓸쓸한 가을과 추운 겨울은 누가 뫼셨는가?

자릿조반과 아침저녁 진지는 예전과 같이 잘 잡수시는가?

기나 긴 밤에 잠은 또 어떻게 주무시는가? 임으로부터의 소식을 어떻게 해서라도 알려고 하니, 오늘도 거의 저물었구나.

내일이나 소식이 올까? 내 마음 둘 곳 없다. 어디로 가자는 말인가?

잡기도 하고 밀기도 하면서 높은 산에 올라가니, 구름은 물론이거니와 안개는 또 무슨 일로 저렇게 끼어 있는고?

산천이 어두운데 해와 달은 어떻게 바라보며, 눈앞의 가까운 곳도 모르는데 천 리나 되는 먼 곳을 바라볼 수 있으랴.

차라리 물가에 가서 뱃길이나 보려고 하니 바람과 물결로 어수선하게 되었구나.

뱃사공은 어디 가고 빈 배만 매어 있는고?

강가에 혼자 서서 지는 해를 굽어보니 임으로부터의 소식이 더욱 아득하구나.

초가집 처마 밑 찬 잠자리에 한밤중이 돌아오니, 벽 가운데 걸려있는 푸른 등불은 누구를 위하여 밝혀져 있는가?

산을 오르며 내리며 헤매며 방황하니 어느덧 힘이 다하여 풋잠을 잠깐 드니, 정성이 지극하여 꿈에 임을 보니 옥과 같이 곱던 모습이 반 넘어 늙었구나.

마음속에 먹은 생각을 실컷 아뢰려 하였더니 눈물이 연달아 쏟아지니 말인들 어찌하며, 정회도 다 못 풀었는데 목마저 메니, 방정맞은 닭울음소리에 잠은 어찌 깨었던가?

어와! 허망한 일이로다. 임이 어디로 갔는가?

즉시 일어나 앉아 창문을 열고 밖을 바라보니, 가엾은 그림자만이 나를 따를 뿐이로다.

차라리 죽어 없어져지는 달이나 되어 임이 계신 창문 안에 뚜렷이 비치고 싶구나.

각시님, 달은커녕 궂은비나 되십시오.

정철, 속미인곡 상세 설명

해설 이미지를 마우스로 클릭하시면 원문 이미지로 보실 수 있습니다.

작가 정철 소개

정철(1536-1593) 선조 대의 인물. 본관 연일(延日). 자(字) 계함(季涵), 호(號) 송강(松江). 시호 문청(文淸). 기대승(奇大升)·김인후(金麟厚)·양응정(梁應鼎)의 문하생이다.

선조 11년 동인의 탄핵으로 벼슬에서 물러나 전남 창평에 은거하였다.

1580년 강원도 관찰사로 등용, 3년 동안 강원·전라·함경도 관찰사를 지내면서 시작품(詩作品)을 많이 남겼다. 이 때 '관동별곡(關東別曲)'을 지었고, 또 시조 '훈민가(訓民歌)' 16수를 지어 널리 낭송하게 함으로써 백성들의 교화에 힘쓰기도 하였다.

1585년 관직을 떠나 고향에 돌아가 4년 동안 작품 생활을 하였다. 이 때 '사미인곡(思美人曲)', '속미인곡(續美人曲)' 등 수많은 가사와 단가를 지었다.

문집으로 '송강집' 7책과 '송강가사' 1책이 전한다.

강직하고 청렴하나 융통성이 적고 안하무인격으로 행동하는 성품 탓에 동서 붕당정치의 와중에 동인으로부터 간신이라는 평까지 들었다.

정치가로서의 삶을 사는 동안 예술가로서의 재질을 발휘하여 국문 시가를 많이 남겼다.

'사미인곡', '속미인곡', '관동별곡', '성산별곡' 및 시조 100여 수는 국문시가의 질적·양적 발달에 크게 기여했으며, 특히 가사 작품은 우리말의 아름다움을 살린 걸작이라는 평을 받는다.

정철, 속미인곡 해제

작자인 송강 정철이 동인(東人)의 논척(論斥)을 받고 고향인 전라남도 창평에 낙향해 있을 때에, 임금을 그리워하는 마음을 두 여인의 대화 형식을 빌려 노래한 작품이다.

정철이 '사미인곡'을 지은 직후 전편의 미진한 점을 보완 완성시켰다 한다.

전편과 다른 점은 스스로 잘못을 뉘우치고 임을 그리워하는 정을 두 선녀의 대화체 형식으로 표현하였다는 것이다.

여기서 편의상 두 여인을 ‘갑녀’와 ‘을녀’로 본다면 먼저 보조적 인물인 갑녀가 먼저 백옥경을 떠난 이유를 묻고, 서정적 자아의 분신이라 볼 수 있는 을녀가 자신의 사랑과 이별의 곡진한 사정을 하소연하는 형식이다.

그 내용은 천상 세계인 백옥경에서 출척(黜斥)된 선녀가 임금을 사모하는 ‘충신연주지사'의 성격이나, 표출된 정서와 소재는 일반 여염의 순박한 여인네의 실생활에서 발견할 수 있는 소박한 것이다.

즉 군신(君臣) 관계의 딱딱하고 엄숙한 관계를 일반 남녀의 인간적인 정감의 교류로 끌어들여 보편화시켜 공감성을 극대화한 것이다.

'사미인곡'에서는 한문투의 고사 성어와 어휘가 많으나, 이 가사에서는 아름다운 우리말의 절절한 표현이 전편(全篇)을 통해 펼쳐지고 있다.

이러한 연유로 조선 후기의 문신이자 학자인 홍만종은 '순오지'에서 이 작품을 제갈공명의 '출사표'에 비견할 만하다고 극찬하였으며, 서포 김만중은 '서포만필'에서 '사미인곡, 속미인곡, 관동별곡'을 가리켜 “동방의 이소요, 자고로 우리나라의 참된 문장은 이 3편뿐이다(松江先生 鄭文淸公 關東別曲 前後思美人歌 乃我東之離騷……自古左海眞文章 只此三編)”라고 하였다.

다시 이 세 편에 대하여 논할 것 같으면 그중에서 '속미인곡'이 더욱 뛰어나다고 극찬하였다.